(42 f)

(42 e)

(42 d)

(42 c)

(42 b)

(42 a)

(40)

(39)

(38)

(41)

(37)

(36)

(33)

(34)

(35)

- Bolivie 28, 29. Les vigognes sont présentes sur les rives du lac CHUNGARA situé à 4 500 m, au pied du volcan, ce qui en fait un des plus hauts lacs du monde. Actuellement en sommeil, ce volcan présente de nombreux cônes adventifs et d’anciennes coulées historiques. Le LONQUIMAY (38° Sud) 30 culmine à 2 865 m. En 1988-1990, d’imposantes coulées de lave ont parcouru 10 kilomètres sur son flanc Nord-est.

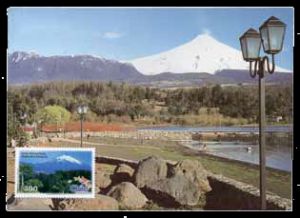

Le Villarica (39°42 Sud) domine la ville de PUCON 31,32

test

(32)

(31)

(28)

(29)

(30)

(27)

(26)

(25)

(24)

(23)

(22)

(21)

(20)

(19)

(18)

(17)

(16)

(12)

(13)

(14)

(15)

(9)

(11)

(8)

(10)

(6)

(5)

(7)

(3)

(2)

(4)

(1)

Caractérisé par une caldeira sommitale de 2 km de diamètre environ, ce volcan n’a pas un comportement classique des autres volcans chiliens. En effet, des coulées de lave fluides 33, parfois des fontaines de lave voire un petit lac de lave caractérisent ce volcan. Les glaciers sommitaux fondent et la présence de cette eau, au contact de la lave à plus de 1 000 °C, provoque des explosions limitées. Le CHOSHUENCO (39°92 Sud) 34,35, 36, est un volcan peu actif peu virulent dont la dernière manifestation date de 1937. Le PUNTIAGUDO (40°97 Sud, 2 493 m) 37 présente une aiguille sommitale de lave solidifiée et a été le siège dans les temps historiques (1850) d’une éruption catastrophique. L’Osorno (41°10 Sud) haut de 2661 m, est le symbole du paysage local et est, à juste titre, appelé le « Fuji du Chili » 38. Localisé dans la région touristique des lacs, sa dernière éruption date de 1869 et, lors de son second voyage sur le Beagle, Charles Darwin mentionne son éruption de janvier 1835. Le timbre de PURRANQUE, 39 ville chilienne de 20 000 habitants, localisée dans la province d’Osorno dans la région des lacs, montre le volcan en arrière-plan. Le timbre émis en 1996 à l’occasion des 150 ans de l’immigration allemande 40 et celui de la ville de PUERTO VARAS (2002) 41 où figure le drapeau allemand, montrent, en arrière-plan le volcan Osorno. La poste aérienne chilienne a émis de nombreux timbres où un avion survole des volcans de la cordillère 42, 6 timbres. Par contre, il n’y a pas eu encore d’émissions philatéliques relatives aux dernières éruptions volcaniques qui ont eu lieu dans le sud chilien : CHAITEN (42°83 Sud) (mai 2008, mai 2010) caractérisée par l’émission de cendres abondantes ; PUYEHUE (44°30 Sud) (4 juin 2011) où des cendres ont été projetées jusqu’en Argentine, sur la ville de BARILOCHE, nécessitant la fermeture temporaire de l’aéroport local. Tous les volcans évoqués sont formés dans le même contexte géologique : la disparition de la croûte océanique par subduction sous le continent américain. On pourrait donc s’attendre à ce que tous ces appareils aient un comportement, une activité, fort proches mais ce n’est pas le cas. Certains, comme le Mont Saint Helens, sont très dangereux, d’autres, au contraire, comme le Paricutin, ont émis des coulées de lave et des projections moins dramatiques. Chaque volcan a, en quelque sorte, sa propre personnalité, son propre tempérament et c’est au volcanologue de bien les connaître pour mieux les prévoir.

Sylvain Blais

Maître de Conférences de

L’Université de Rennes I,

Géosciences Rennes, membre

de la Société philatélique de Rennes.Jacques-Marie BARDINTZEFF

Professeur, Laboratoire de

Pétrographie - Volcanologie,

Université Paris-Sud-Orsay et

Université de Cergy-Pontoise.

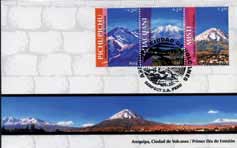

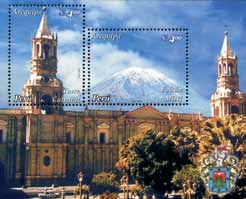

Pérou : Le Misti (5822 m) domine de 3500 m. la ville d’Arequipa située à environ 2300 m. d’altitude et distante de 15 km. 23, 24.

Ce volcan présente une menace constante pour cette ville et ses 900 000 habitants 25. Des fumerolles ont été signalées en

1985 et même s’il n’y a pas eu de crise volcanique récente, la présence d’un volcan si proche d’une agglomération inquiète. L’émission, en 2006, de 3 timbres montrant « Arequipa capitale des volcans » traduit cette inquiétude et cette présence permanente 26, 27.

Chili : S’étendant sur près de 4 300 km, pour une largeur moyenne de 180 km, le Chili est fier de ses très nombreux volcans tous correspondant à la disparition, par subduction, de la plaque Nazca sous le continent sud-américain. Depuis le désert de Atacama au Nord, jusqu’au sud chilien, de nombreux volcans ont fait l’objet d’émissions philatéliques. Le Parinacota (18°17 Sud) culmine à 6 342 m. sur l’altiplano chilien à la limite Chili

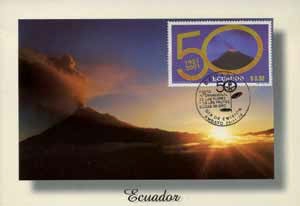

Équateur : La route centrale, connue sous le nom de « Route des volcans » remontant vers le Nord de Quito ou descendant vers le Sud de la capitale, permet l’observation des principaux volcans équatoriens. Vers le Nord, les volcans de la Province d’Imbabura 8, 9 dominent la lagune de San Pablo et sont localisés à l’Est de la ville D’OTAVALO, célèbre pour son marché.

Volcans considérés comme inactifs, leur dernière manifestation remonte à 5550 av. JC.

Le Cotopaxi culmine à 5 897 m. 10, 11. Le refuge José RIBAS accessible à 4 800 m, est le point de départ de l’ascension. Une coiffe de glace sommitale est toujours présente. Les Équatoriens le surnomment le « cou de la Lune » lorsque la Lune vient se « poser » sur son sommet. Ses dernières manifestations datent de 1944 puis une activité sismique a été signalée en 2001. Sa forme parfaite le fait ressembler au Fuji Yama japonais, comme en témoigne une émission philatélique commune de 2008, qui a rassemblé ces deux volcans emblématiques 12.

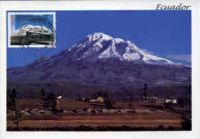

Le Chimborazo est, avec 6267 m, le plus haut volcan d’Équateur 13, 14, 15. Étant donnée la forme ellipsoïdale du globe terrestre, ce volcan, situé au niveau de l’équateur, est le point de la Terre le plus proche du soleil. Recouvert de glaciers, il joue un rôle très important dans l’alimentation en eau des villes environnantes. La représentation philatélique que la République centrafricaine en a faite 16 est pour le moins fantaisiste.

Sa dernière éruption date de l’an 550 AP. J.C.

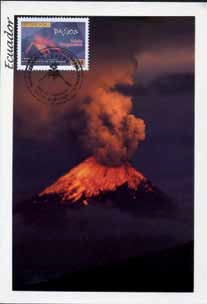

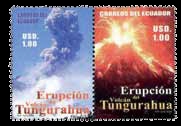

Le Tungurahua, haut de 5 023 m. et dominant la ville de BANOS, est en activité permanente depuis 1999 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Qualifié de « géant noir », son activité impressionnante a nécessité l’évacuation de 2 500 personnes vivant à ses abords en mai 2010. Les deux timbres émis en 2006 20 représentent bien la diversité de son activité : épais nuages de cendres grises, écoulements pyroclastiques ou projections de bombes incandescentes.

L’Amérique du Sud

Quatre pays d’Amérique du Sud possèdent des volcans, en relation avec le plongement de la plaque de Nazca sous le continent américain : la Colombie, l’Équateur,

le Pérou et le Chili (1).

Colombie : Le GALERAS 2, 3, 4, haut de 4 270 m, livre des éruptions variées, souvent dangereuses : nuées ardentes, coulées de laves, éruptions phréatiques, lahars (coulées de boues). Le 15 janvier 1991, se tenait, en Colombie, un Congrès géologique consacré aux prévisions volcanologiques.

Une sortie sur le terrain, sur les pentes et à l’intérieur du cratère fit 9 morts (6 volcanologues et 3 journalistes) lors d’une éruption non prévue. Plus dramatique encore fut la catastrophe du Nevado del Ruiz le 13 novembre 1985. Ce volcan 5, 6, 7 de 5 389 m, un des plus élevés de Colombie, est surnommé

Suite de notre évocation timbres à l’appui des volcans situés sur la cordillère américaine, côté Amérique du Sud cette fois.

Le lion endormi ». Son sommet est couvert de neige et de glace. La montée lente et progressive du magma visqueux sous jacent, à des températures de l’ordre de

900 degrés, a provoqué la fonte partielle des glaciers sommitaux, donnant naissance à des quantités incroyables d’eau. Ces eaux, chargées de cendres volcaniques, de fragments de lave arrachés aux pentes du volcan, ont dévalé les flancs et se sont rassemblées dans différents « rios » sous la forme de coulées boueuses (appelées lahars, un mot indonésien). Arrivant à des vitesses estimées à 40, voire 60 km/h, ces lahars ont entièrement enseveli plusieurs villes, dont celle D’ARMERO située à 72 km à l’Est du volcan. Environ 25 000 personnes ont péri. Ce n’est pas une déficience des scientifiques car voilà plusieurs jours qu’ils redoutaient ce phénomène de fonte des glaces et de coulées de boues : ils avaient publié une carte des risques volcaniques dès le 7 octobre 1985 et avaient averti les responsables. La catastrophe résulte d’une accumulation de fautes, d’erreurs humaines et de non prise de décisions des autorités.

"SYLVAIN BLAIS : Les volcans des cordillères amèricaines " 2ème partie