Laki (28)

Laki (29)

Jacques-Marie Bardintzeff

Professeur, Laboratoire de

Pétrographie - Volcanologie,

Université Paris-Sud – Orsay et

Université de Cergy-Pontoise

Sylvain Blais

Maître de Conférence de

l’Université de Rennes I,

Géosciences Rennes,

membre de la Société

philatélique de Rennes

Sans oublier les lahars

Dégazage (41)

(40)

(39)

Le (46)

Le (48)

Le (47)

Le (45)

L'Afar (43)

L'Afar (42)

Puissantes nuées ardentes et gaz

Les lahars ne constituent pas à proprement parler des événements éruptifs mais restent liés de près aux volcans. Un lahar (terme venu d’Indonésie, pays où ils sont particulièrement fréquents) s’assimile à une coulée de boue dont le matériel constitutif a une origine volcanique.

Ce phénomène remobilise, à la faveur d’une instabilité (séisme, éboulement, causes météorologiques), des cendres et des blocs, retombés en abondance sur lesflancs d’un volcan, sous forme de coulées boueuses. L’eau peut avoir

des origines bien différentes : vapeur volcanique, rupture des rebords d’un lac de cratère, eau de pluie, fonte de neige ou de glace.

Le 13 novembre 1985, un lahar, issu du Nevado del Ruiz en Colombie 1, a parcouru jusqu’à 80 km et recouvert Armero et d’autres villages faisant 25 000 victimes. Ce volcan qui culmine à 5 389 m est recouvert de neige et de glace. La fusion d’une partie des glaciers sommitaux et la formation de poches d’eaux sous-glaciaires brusquement libérées sont à l’origine de cette catastrophe.

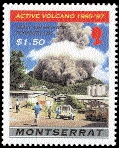

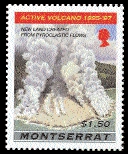

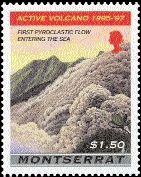

Lors de la crise éruptive majeure de 1991–1992 du Pinatubo aux Philippines (44, 45), et pendant plusieurs années après, de nombreux lahars se sont formés, à chaque saison des pluies. Un système d’alerte a été mis au point par l’Institut philippin de volcanologie. Des observateurs dans des postes avancés sont capables d’annoncer l’arrivée d’un lahar aux habitants des villes et villages situés en contrebas.Les volcans et leurs éruptions parfois catastrophiques ont fait 265 000 victimes depuis trois siècles. Depuis quelques dizaines d’années, une bonne prévision se met en place et des évacuations récentes (à la Soufrière de Montserrat par exemple, 34, 35, 36, 37) ont permis de sauver des milliers de personnes.

Il ne faut pas oublier non plus que le volcan peut aussi être paradoxalement utile car source de fertilité des sols, de matière premieres (soufre, minerais) et d’énergie (la géothermie). Les volcans constituent aussi des paysages uniques que chacun d’entre nous veut aller admirer au moins une fois dans sa vie. Les trois lacs (de couleur rouge, vert et noir) occupant les cratères du volcan Kelimutu (47) à Flores en Indonésie forment un paysage fantastique. Le spectacle offert au lever du jour par la vaste caldeira elliptique du Tengger (48) à Java permettant de découvrir le Bromo fumant, le Batok ciselé par l’érosion et, au loin, le Semeru, reste inoubliable.

Les gaz les plus chauds dépassent 1 000°C, par exemple dans la dépression de l’Afar (42, 43). Le gaz carbonique, toxique et invisible, constitue un danger premier.

L’éruption fissurale du Laki en Islande (28, 29) en 1783, a vu le SO2 (dioxyde de soufre) émis en abondance se transformer, au contact de l’eau atmosphérique ou volcanique, en acide sulfurique nocif ; le fluor, très polluant, a contaminé les eaux et l’action combinée de ces gaz a eu des conséquences catastrophiques pour l’ensemble de l’île : mort de 200 000 ovins (soit 79 % de la production de cette année là), de 11 000 bovins (50 %) et de 28 000 chevaux (76 %) entraînant une telle famine que la population de l’île chuta de 48 884 âmes en 1784 à 38 363 âmes en 1786.

Toute montagne peut être également à l’origine d’un éboulement ou d’un glissement de terrain. Ceci est encore plus vrai pour les volcans, montagnes particulièrement instables car régulièrement secouées par de petits séismes. Des volcans comme le Saint Helens (31), le Merapi (32), ou jadis le Cantal, représenté ici par le timbre de Saint- Flour 46, sont le siège de telles instabilités, parfois meurtrières.

Les volcans émettent des gaz en grande quantité avant, pendant et après l’éruption. Une quantité importante sort du cratère (38, 39,40) mais on observe aussi un dégazage diffus des flancs du volcan par des fractures (41). Vapeur d’eau, gaz carbonique, dioxyde de soufre, hydrogène sulfuré, méthane sont les principaux gaz émis par les volcans.

Les nuées ardentes correspondent à l’émission brutale et dirigée d’un nuage de gaz brûlant, qui transporte des blocs en suspension. L’ensemble, à haute température (plusieurs centaines de degrés), se propage à grande vitesse (plusieurs centaines de km/h), sur des distances importantes (plusieurs km, voire plusieurs dizaines de km, parfois à contre pente). Ceci constitue un risque volcanique majeur pour l’homme. C’est Alfred Lacroix qui, en utilisant le terme de nuée ardente pour décrire l’éruption du 8 mai 1902 de la montagne Pelée en Martinique, lui a donné sa célébrité. Cette éruption, qui dévasta Saint- Pierre et fit 28 000 victimes, constitue t o u j o u r s l’exemple de référence (30, 2).

Les causes de morts d’hommes apparaissent alors multiples : onde de choc, heurt des bombes et des objets déplacés, effet thermique, asphyxie. L’éruption de 1980 du mont Saint Helens – et non Ste Helene comme mentionné sur ce timbre

– (Etat de Washington, Etats Unis) a permis d’obtenir de nombreux résultats chiffrés par la confrontation de documents photographiques, d’enregistrements sismiques et de calculs thermiques (31).

Le Mérapi (Indonésie) est aussi célèbre pour des éruptions à nuées ardentes (32) se caractérisant par la pulvérisation d’un dôme sommital visqueux. Des nuées ardentes ont également dévalé les pentes du mont Unzen au Japon (33), lors de la crise de 1991–1995, après la première phase particulièrement meurtrière le 3 juin 1991 (43 victimes dont trois volcanologues). L’Arenal (12) au Costa Rica se manifeste également sous cette forme d’activité, de même que la Soufrière de Montserrat aux Antilles (34, 35, 36, 37).

Rangée de cratères (29)

Explosions nocturnes (26)

Lors de certains types d’éruptions dites explosives, le magma jaillit plus ou moins verticalement du cratère, en fragments solides ou pâteux, qui retombent aux alentours : il s’agit des bombes et des cendres volcaniques.

Les bombes sont des fragments d’une taille de quelques centimètres à plusieurs mètres, expulsés à quelques dizaines de mètres ou quelques kilomètres du cratère. Le Stromboli (24) en Italie, volcan de référence, a donné son nom au type strombolien. Les explosions nocturnes des volcans de ce type, comme ceux du Guatemala, sont caractéristiques (25, 26). Les chutes de bombes sont très dangereuses aux abords du volcan. De l’accumulation des retombées résultent des édifices coniques tels les volcans en sommeil de la chaîne des Puys (27). Les cendres ont une taille réduite, de l’ordre du millimètre à quelques microns. Lorsqu’elles atteignent des hauteurs suffisantes, elles sont entraînées par les courants aériens sur des distances importantes (quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres) avant de retomber et de couvrir de vastes régions. Les projections forment parfois des couches de plusieurs mètres d’épaisseur, recouvrant des villes entières à l’image de Pompéi (7). Lors de l’éruption du Laki en Islande en 1783, la surface totale recouverte par ces cendres a dépassé 8 000 km2 pour un volume total rejeté de 0,3 km3. Le paysage reste marqué par une cicatrice longue de 25 km, composée d’une rangée de quelque 135 cratères (28, 29). Ces cendres fines présentent de grands dangers car, inhalées, elles risquent d’obstruer les voies respiratoires des habitants. Lorsqu’elles recouvrent l’herbe des pâturages, les cendres peuvent blesser gravement le palais et les voies digestives des herbivores, voire les empoisonner.

Dans certains cas exceptionnels, la lave stagne dans le cratère et forme un lac de lave. Souvent, une fine pellicule de lave refroidie, sombre et plissée, recouvre le lac et la lave rouge en fusion n’apparaît que par endroit : elle est le siège de mouvements convectifs permanents. Le lac de lave du Nyiragong (23) doit sa célébrité à sa grande activité depuis plusieurs décennies.

Ou projections : bombes et cendres

De l’eau de mer pompée puis projetée (jusqu’à 12 000 tonnes par heure) sur le front de la coulée a permis de stopper son avancement. L’Etna émet régulièrement des coulées de lave mais les différentes tentatives de détournement ont été infructueuses (17). Après sa mise en place, le corps de la coulée, en se refroidissant, se solidifie et parfois forme des prismes hexagonaux en colonnes verticales, semblables à des orgues et donc appelées orgues basaltiques(18, 19, 20). La surface de la coulée révèle, après érosion, une sorte de pavage constitué d’éléments de plusieurs dizaines de centimètres telle la célèbre Chaussée des Géants, dans le comté d’Antrim en Irlande du Nord (21, 22).

(38)

Calculs thermiques (31)

Le (44)

Mont Unzen (33)

Le Mérapi (32)

La Soufrière (35)

La Soufrière (36)

La Soufrière (37)

La Soufrière (34)

La montagne Pelée (30)

Rangée de cratères (28)

La chaîne des Puys(27)

Explosions nocturnes (25)

Le Stromboli (24)

Le Nyiragong (23)

Comté d’Antrim (22)

Comté d’Antrim (21)

Orgues basaltiques(20)

Orgues basaltiques(19)

Orgues basaltiques (18)

L'Etna (17)

L'Eldfell (16)

Coulées de lave (15)

L'ile de la Réunion (14)

Clocher de l'église (13)

Le volcan Arenal (12)

Coulées du Kilauea (11)

Coulées du Kilauea (10)

Lave s'écoulant sur les flancs (9)

Liquides, elles s’écoulent sur les flancs de l’édifice volcanique (9). Les températures des laves en fusion s’échelonnent entre 1 200°C et 900°C. Les coulées très fluides (type pahoehoe, mot hawaiien) s’épanchent à grande vitesse (jusqu’à plusieurs dizaines de km/h près du lieu d’émission) sur des distances importantes (jusqu’à 50 voire 100 km), pour une largeur de l’ordre de 100 m et une épaisseur de quelques mètres à quelques dizaines de mètres. Les coulées plus visqueuses (type aa, autre terme hawaiien) s’épanchent moins facilement avec des vitesses plus faibles (quelques km/h) et sur des distances moindres. A Hawaii, certaines coulées issues du cratère du Kilauea peuvent s’épancher jusque dans les flots de l’océan Pacifique (10,11). Le volcan Arenal au Costa Rica (12) a émis des dizaines de coulées, d’une longueur moyenne de 2 km depuis quarante ans. DIONISO PULIDO était cultivateur dans le village de Paricutin (Mexique). Le 20 février 1943, dans son champ de maïs, il vit se développer une fissure de 30mètres de long et apparaître un cône de cendres fumant qui, le lendemain soir mesurait plus de 30 mètres de hauteur. Le deuxième jour, ce nouveau volcan, qui sera baptisé Paricutin comme le village, se met à vomir des laves. Le cône atteindra 106 mètres en une semaine, 336 mètres en un an pour finalement parvenir à 424 mètres le 4 mars 1952. Au début de l’année 1944, les laves du volcan

Paricutin progressent vers le village de San Juan Parangaricutiro, recouvrent le cimetière puis entourent l’église dont seul le clocher émerge du champ de lave (13). Dans l’île de la Réunion (14), la route de la côte se trouve régulièrement coupée tous les dix ans en moyenne, par des coulées de lave émises par le piton de la Fournaise.

Les coulées de lave ne constituent pas vraiment un danger pour l’homme car les populations ont, en général, le temps de s’en aller mais elles détruisent par contre toutes les cultures et les constructions rencontrées sur leur passage(15). Les essais de détournement par barrages de terre dressés par des bulldozers ou à l’aide d’explosifs ont connu des succès mitigés. Une tentative a réussi sur l’île islandaise d’Heimaey en février mars 1973. Une coulée, émise par un nouveau volcan, l’Eldfell, situé sur le flanc est de l’Helgafell, menaçait la ville et son port (16)

De la lave en coulées

Le Santorin (8)

Le Vésuve (7)

Le Tambora (6)

Le Krakatoa (5)

Le Krakatoa (4)

Le Krakatoa (3)

La montagne Pelée en Martinique (2)

Le Nevardo del Ruiz

en Colombie (1)

"SYLVAIN BLAIS : Volcans et éruptions."

Le volcan tue rarement mais dramatiquement. Le Nevardo del Ruiz en Colombie (1) et la montagne Pelée en Martinique (2) ont fait respectivement 25 000 morts en 1985 et 29 000 morts en 1902

Au XIXe siècle, l’Indonésie a été particulièrement touchée puisqu’on a déploré 36 000 morts au Krakatoa en 1883 (3, 4, 5) et 92 000 au Tambora (6) en 1815. Pour l’Antiquité, les vestiges de Pompéi (éruption du Vésuve en 79 AP. J.-C.), (7) et de Santorin (mer Egée, XVIIe siècle avant l’ère chrétienne) (8) témoignent de catastrophes destructrices. On distingue sept risques volcaniques majeurs (à rapprocher des sept péchés capitaux ?) : les coulées de lave, les projections de cendres et de blocs, les nuées ardentes, les gaz, les lahars (coulées boueuses), les instabilités (glissements de terrain) et les tsunamis (raz de marée). Les quatre premiers correspondent à des risques primaires immédiats, directement liés au volcan. Les trois suivants sont des risques secondaires, différés dans le temps et/ou dans l’espace, découlant d’une conjonction de plusieurs faits extérieurs (coulées de boue liées à des pluies torrentielles par exemple). Des éruptions volcaniques ont aussi provoqué des incendies meurtriers ou des famines terribles