(17)

(4)

(1)

HEKLA : Situé à 110 km à l’est de REYKJAVIK l’HEKLA est connu sous l’expression « Porte de l’enfer ». Ce volcan correspond à une montagne allongée de près de 30 km de longueur pour 2 à 5 km de largeur et culmine à plus de 1 400 mètres. La plus grande éruption a eu lieu en 1947-1948 (13, 14,15). L’éruption émet des gaz, des cendres chaudes provoquant la fonte des neiges causant d’importantes inondations et obscurcissant les environs. Les projections ont recouvert presque toute l’Islande, atteignant même la Finlande à l’est. De très nombreuses coulées de lave ont été émises au cours de cette crise volcanique majeure : cette éruption a duré 13 mois, émettant un volume total de matériaux estimé à 1,2 km².

DES ERUPTIONS SPECTACULAIRES AU XXème SIECLE

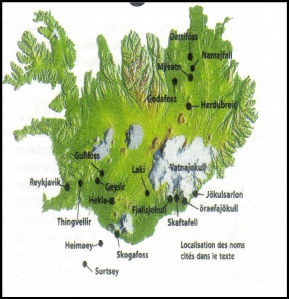

L'île (3)

L'île (2)

La côte est découpé (2)

DU SAVON SUR L’ORDRE DE L’ETAT

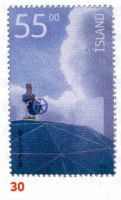

Le plus connu des geysers est le Grand Geyser (« STORI-GEYSIR »), situé au nord du champ géothermal (22). Son activité a commencé il y a environ 7 000 ans et les expulsions d’eau sont actuellement rares à cause de modifications des circulations d’eau en profondeur. En mettant du savon liquide dans l’orifice du geyser, on arrive à provoquer aujourd’hui des expulsions d’eau dans de très exceptionnelles et solennelles circonstances…Sur l’ordre de l’Etat. Le savon a, en effet, la propriété de créer de multiples bulles qui se réunissent, montent et facilitent l’éjection de l’eau du conduit. La bouche de sortie fait une dizaine de mètres de diamètre et s’enfonce jusqu’ à 25 mètres.

(39)

HELIMAEY : Cette île localisée à 12 km au sud de la côte islandaise est renommée pour l’industrie de la pêche. Inactif depuis environ 6 000 ans, le volcan se réveille à l’aube du 23 janvier 1973 : une faille s’ouvre le long du cône volcanique de l’HELDAFELL, très près du port. Des fontaines de lave illuminent le ciel, projetant le magma à des centaines de mètres (10, 11, 12). Une coulée de lave détruit la partie nord de la ville, ensevelissant de nombreuses habitations. Après 5 mois d’activité, l’éruption se termine début juin 1973.

Située dans l’Atlantique Nord, au sud du cercle polaire arctique, l’Islande est fortement soumise aux rudes conditions climatiques polaires imposées par les glaciers dont la superficie a varié considérablement au cours des temps géologiques. Le modelé du relief islandais résulte essentiellement de l’action des glaciers et la morphologie de l’île a largement varié au cours des différentes périodes de glaciation.

Le plus grand des glaciers actuels est le VATNAJOKULL. Localisé dans la partie sud-est de l’île (2 et 3) il témoigne de l’ennoiement passé de l’île sous les glaces, il y a 20 000 ans. De ce glacier principal s’écoulent de nombreuses langues glacières creusant de larges vallées et dont les plus accessibles se situent dans la partie méridionale du VATNAJOKULL. Le SKAFTAFELL (40) est un parc national où l’on peut aisément approcher le front du glacier. Le FJALLSJÖKULL (41) correspond à une langue glaciaire localisée à l’est du sommet enneigé de l’île, l’ÖRAEFAJÖKULL (4).Mais le plus spectaculaire est JÖKULSARLON (42) où le glacier arrive dans une lagune et se déchire en icebergs flottant ensuite dans l’océan Atlantique.

Fabuleux laboratoire naturel pour les scientifiques, les paysages admirables islandais nous rappellent que la Terre est en perpétuelle mutation.

(38)

(37)

(34)

DES CHUTES D’EAU SPECTACULAIRES

ET DES GLACIERS :

(31)

(33)

(32)

Les très nombreuses cascades (Foss, en islandais) correspondent au passage des abondants cours d’eau gonflés par la fonte des glaces sur les coulées basaltiques prismées émises par les volcans environnants. GULLFOSS (35) est appelée chute d’Or et tombe d’une hauteur de 32 m sur plusieurs niveaux de coulées superposées (36) GODAFOSS ou chute des Dieux (37) se divise en plusieurs cascades voisines. DETTIFOSS (38), haute de 44 m, au nord-est du lac MYVATN, est la chute d’eau la plus puissante d’Europe. SKOGAFOSS (39) forme un superbe rideau liquide d’une hauteur de 60 mètres environ.

(27)

GEYSIR

Est la zone de manifestation géothermale la plus connue d’Islande. Elle est située à une quarantaine de kilomètres au NE de REYKJAVIK. Elle montre une grande diversité de son activité. En effet, on peut y observer des marmites d’eau chaudes d’un blanc laiteux, de petits volcans de boues grises bouillonnantes et bien sûr des geysers dont le nom provient de ce site. L’eau de pluie s’infiltre dans le soubassement constitué de hyaloclastites (Roche volcanique fragmentée produite lors de la rencontre brutale d’une coulée de lave avec de l’eau), de basaltes et de rhyolites. En s’enfonçant elle se réchauffe et ressort en surface à des températures de 80 à 100°C. La circulation en profondeur est guidée par la porosité des roches et par des fractures ouvertes à la suite des différents tremblements de terre qui affectent la région. Au cours de cette circulation, l’eau s’enrichit en différents éléments chimiques comme l’azote, le gaz carbonique ou l’hydrogène sulfuré qui est à l’origine de l’odeur particulière d’œuf pourri.

Le STROKKUR est situé à une cinquantaine de mètres du Grand Geyser (Voir « Du savon sur ordre de l’état »). IL se manifeste régulièrement par des jets d’eau chaude à plus de 15 mètres (23).

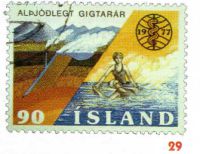

L’activité géothermique est caractérisée par de nombreuses et variées manifestations : geysers, mares de boue, eaux thermales et autres. Voici les principales que les timbres n’ont pas manqué de représenter.

DES MANIFESTATIONS GEOTHERMALES REMARQUABLES:

(16)

(15)

(14)

(13)

HERDUBREID :

Célèbre par sa silhouette en tente de cirque, cet ancien volcan, dont on ne connaît pas d’éruption au cours des 10 000 dernières années, haut de 1 682 mètres, domine les paysages désertiques du centre de l’île (20,21). Sa particularité géologique est d’être avoir été formé sous la glace du VATNAJÖKULL, à une époque climatique où l’extension des glaces était beaucoup plus importante.

(12)

(11)

(10)

MYVATN :

Troisième étendue d’eau d’Islande, le lac MYVATN (« Le lac aux moucherons ») a une superficie de 38 km² et une profondeur moyenne de 3m. Dans sa partie nord-est, le lac est alimenté par des sources chaudes à 20° C.

La région du lac MYVATN constitue le site géologique le plus varié et le plus spectaculaire d’Islande.

Dans la partie sud du lac, il est possible d’observer d’innombrables cratères de toutes tailles (1 à 10 m de diamètre) formant des îles dans le lac ou localisées dans la presqu’île de SKUTUSTUDIR (18). Ce sont des « volcans sans racine » formés lors de l’arrivée d’une coulée de lave, il y a 2 000 ans, dans les eaux du lac. Appelés « pseudo-cratères » ces cônes naissent à partir d’explosions engendrées au contact de la lave et de l’eau. La vapeur d’eau accumulée sous la lave provoque une explosion de la coulée et la formation d’un cratère.

La partie orientale du lac montre les traces d’un ancien lac de lave épais et très étendu. Ces colonnes noires striées de quelques mètres de hauteur, de piliers aux formes étranges (19), témoignent de la vidange progressive de ce lac de lave.

Outre son grand intérêt pour la géologie, cette région est un site ornithologique très riche puisque les spécialistes considèrent ce lac comme étant le plus important lieu de rassemblement de canards en Europe. On pourra également observer de nombreuses autres espèces d’oiseaux (Petits échassiers, sternes arctiques, cygnes, oies, mouettes rieuses, etc.)

L’ACTIVITE VOLCANIQUE SCULPTE LES PAYSAGES

LA NAISSANCE DE SURTSEY :

En novembre 1963, une île émerge des eaux de l’océan Atlantique, au sud de l’Islande. Les Islandais l’appellent SURTSEY, nom dérivé de SUTUR, géant du feu mythologique nordique. La vaporisation brutale de l’eau au contact du magma donne naissance à d’immenses colonnes de vapeur blanche et grise (7). En avril 1964 l’île est formée et l’activité volcanique devient essentiellement éruptive, marquée par l’existence de coulées rougeoyantes (8) qui, au contact de l’océan, provoquent la vaporisation de l’eau.

Quelques mois plus tard, en septembre 1964, l’activité se manifeste par des panaches de fumée (9) et cessera en juin 1967. L’éruption a engendré une île de 2,6 km2 de superficie qui est progressivement colonisée par la vie.

La fissure du LAKAGIGAR, encore appelée LAKI, est constituée par une succession de 130 cratères s’étalant sur environ 25 km selon la direction tectonique principale de l’Islande dans cette région c’est-à-dire NE-SW (16, 17). Tous ces appareils se sont formés au cours des années 1783-1785 lors d’un épisode volcanique majeur considéré comme étant la pire catastrophe naturelle de l’Islande. La quantité de lave émise fut considérable, recouvrant environ 600 km2 de terrain. D’énormes quantités de gaz et de produits volcaniques ont été émises, tuant une grande partie des troupeaux et ravageant les cultures. Une période de disette à provoqué la mort d’environ 9 000 personnes ce qui, à l’époque correspondait à 20% de la population islandaise. Les effets de cette éruption catastrophique ont été ressentis en Europe pendant plusieurs années.

Failles de la région de

THINGVELLIR( 6)

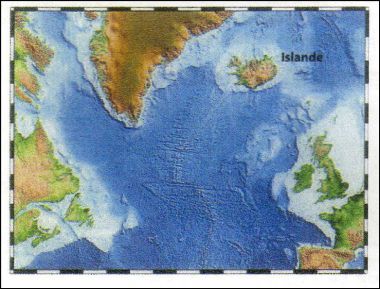

L’Islande est une vaste île (350 km sur 510 km environ), au milieu de l’océan Atlantique nord (1,2 et 3), située aux confins du cercle polaire arctique. Cette île est parsemée de volcans et de glaciers, ce qui en fait un fabuleux laboratoire naturel pour les géologues et un paradis pour les amoureux de la nature. Son relief résulte d’une histoire complexe associant glaciers, volcans et tremblements de terre qui se lit en permanence pendant les randonnées. C’est au sud du VATNAJÖKULL que se dresse à 2 119 m le ÖRAEFAJÖKULL, point culminant d’Islande (4) Toute la côte est découpée par d’innombrables fjords (2 et 3), sauf au sud et au sud-ouest où les basses terres jalonnent le rivage. Derrière cette zone de basses-terres commence celle des plateaux s’élevant en gradins successifs de 200 m à 700 m. Puis, derrière cette zone de plateaux s’étend le domaine des hauts plateaux désertiques avec champs de laves, déserts de sables, cendres, volcans et glaciers. D’innombrables cours d’eau d’origine glaciaire traversent ces étendues tout en charriant de grandes quantités de limons et de débris de roches.

ISLANDE : TERRE DE FEU ET DE GLACE

Jacques-Marie Bardintzeff Professeur,

Laboratoire de Pétrographie -Volcanologie,

Université Paris-Sud – Orsay et

Université de Cergy-Pontoise

Sylvain Blais

Maître de Conférence de l’Université de Rennes I,

Géosciences Rennes,

Membre de la Société philatélique de Rennes

NAMAJFALF :

Correspond à une région d’où sortent de nombreuses bouches de vapeur associées à des mares de boues dessinées par des marmites d’ordre métriques et plus, bouillantes et grises (24), le tout au pied d’une montagne colorée par les dépôts de soufre jaune orangé et d’ autres produits sublimés aux couleurs multiples.

La chaleur souterraine naturelle provoquée par le volcanisme a été utilisé par les Islandais (25) et les champs d’application sont très nombreux. A REYKJAVIK, l’eau chaude à 90° est stockée dans de nombreux réservoirs (26) afin d’être distribuée dans les maisons de la capitale. Cette eau chaude courante est d’origine naturelle mais possède une odeur soufrée marquée. Le chauffage et l’éclairage des serres (27), les bains – que se soit pour le plaisir comme à Lagon Bleu (28) ou à des fins thérapeutiques pour les rhumatismes (29) – sont quelques exemples de l’utilisation de cette chaleur naturelle. Un carnet philatélique émis en 2004 (30 à 34), pédagogique et parfaitement illustré, met en valeur l’importance de la géothermie pour l’Islande.

Les volcans sont des manifestations spectaculaires des phénomènes magmatiques parfaitement visibles dans le paysage. Elles ont marqué les habitants de l’île, depuis la colonisation au Xème siècle, certains volcans ayant été très meurtriers, comme l’éruption du LAKI (au sud de l’île) à la fin du XVIIIème siècle.

IL est acquis que l’émersion de l’Islande est le résultat d’une double activité volcanique : le volcanisme de la dorsale médio-atlantique d’une part et des anomalies thermiques ponctuelles situées dans le manteau sous-adjacent appelées « points chauds » provoquant des épanchements volcaniques considérables d’autre part. De nombreux chercheurs ont proposé l’existence d’une remontée d’un panache de matériel profond à l’aplomb de l’île. L’Islande résulte donc de la combinaison entre ces deux types d’activité : création océanique et point chaud. La conjonction des deux phénomènes est à l’origine d’une accumulation considérable de laves qui constitue le plateau islandais. L’écartement induit par la dorsale médio-Atlantique affleurant au milieu de l’Islande est parfaitement visible à terre (5) Cette extension est à l’origine de failles normales qui décalent verticalement les coulées et écartent des blocs de lave. Ces failles sont des structures très spectaculaires notamment dans la région de THINGVELLIR (6), siège d’une activité tectonique importante matérialisée par de larges et longues fissures parallèles limitant un effondrement central appelé graben

Pour comprendre la présence de cette île, il faut regarder les fonds océaniques de cette partie septentrionale de l’océan Atlantique. Une gigantesque chaîne de montagnes sous-marine longue de 15 000 kilomètres environ sépare l’océan Atlantique du nord au sud : la dorsale médio-atlantique. Cette chaîne surplombe de plus de 1 500 mètres les fonds abyssaux situés à une profondeur moyenne de 3 700 m. La tectonique des plaques indique qu’elle correspond à un relief formé par l’écartement des plaques européenne et nord-américaine à la vitesse moyenne de deux centimètres par an.

Cet écartement provoque de nombreux séismes et un volcanisme important. Cet apport de matière migrant de la profondeur (Le manteau terrestre) vers la surface (la croûte terrestre) contribue à la création des plaques océaniques de part et d’autre de la dorsale sous-marine. Dans certaines configurations particulières cette dorsale peut émerger sous forme d’îles de tailles très variées : SAINTE-HELENE dans l’hémisphère sud, les Açores et l’Islande dans l’hémisphère nord.

La dorsale médio-Atlantique traversant l'Islande (5)

"SYLVAIN BLAIS : Volcans et éruptions."

L’Islande est un livre de géologie ouvert en grand où les paysages rappellent en permanence que la Terre est en perpétuel changement. Ces changements résultent à la fois de phénomènes comme le volcanisme et externes comme les changements climatiques. Ces phénomènes interagissent en permanence façonnant le relief. En feuilletant un album de timbres bien choisis, on peut prendre une leçon de géologie. Démonstration avec cette belle collection de timbres d’Islande.