---

(41 c)

(41 b)

(41 a)

(40)

(39)

(38)

(37)

(36)

Sylvain Blais

Maître de Conférences de

L’Université de Rennes I,

Géosciences Rennes, membre

de la Société philatélique de

Rennes.

Jacques-Marie BARDINTZEFF

Professeur, Laboratoire de

Pétrographie - Volcanologie,

Université Paris-Sud-Orsay et

Université de Cergy-Pontoise

(33)

(35)

(34)

(32)

(31)

Le volcan COSIGÜINA (33) haut de 845 m présente un lac de cratère.

Sa dernière éruption connue, calme et courte, date de 1938 mais dans un passé historique il a montré un caractère dangereux car explosif.

Le Masaya (34 , 35) abrite une caldeira de 6x11 kilomètres renfermant une douzaine de cônes construits le long de fractures. Ces cônes sont régulièrement le siège d’explosions locales et limitées. Ce volcan renferme parfois un lac de lave : une légende raconte que les Indiens jetaient en sacrifice leurs plus belles jeunes filles dans le lac de lave du volcan pour apaiser sa colère !

(30d)

(30c)

(30b)

(30a)

Ce MOMOTOMBO, support de nombreux timbres consacrés à la philatélie aérienne (30 a, b, c, d) illustre aussi les efforts faits par ce pays pour la géothermie (31) et a servi de support (32) aux relations diplomatiques entre le Nicaragua et le Japon, avec une intéressante comparaison entre le MOMOTOMBO et le Fuji Yama !

(29)

(28)

(24)

(25)

(27)

(26)

(23)

(22)

Une très belle série de 6 timbres, émise en 1978, montre bien la richesse volcanique de cet état d’Amérique centrale.Le MOMBACHO (24) est un volcan endormi, recouvert d’une épaisse végétation. Sa dernière éruption connue date de 1570. Le San Cristobal (25) est entré en éruption à plusieurs reprises vers la fin des années 1970. Le Conception (26), déjà évoqué, haut de 1 610 m, est un volcan peu dangereux où quelques projections de cendres ont été signalées au cours des années 1980. Le TELICA (27) montre 2 cratères sommitaux, aux éruptions de cendres modestes comme récemment en 2006, 2008 et 2010. Le CERRO Negro (28), haut de 675 m, livre soit des éruptions modérées de type strombolien, soit des manifestations très puissantes, mais moins fréquentes, de type subplinien.Le MOMOTOMBO (29) , peu actif, a émis cependant un panache de gaz en 1996.

(18 c)

(18 e)

(18 d)

(18 b)

(19)

(20)

(21)

(17)

(18 a)

(12)

(16)

(15)

(14)

(13)

(11)

Guatemala : La lagune de ATITLAN est dominée par un ensemble volcanique dont les dernières éruptions historiques datent de 1856 (12)(13)(14). Haut de 2552 mètres, le PACAYA est en éruption quasi permanente depuis 1965 et du fait de cette activité, est surnommé le Stromboli de l’Amérique centrale. Les éruptions nocturnes (15)(16) sont très spectaculaires. Coulées de lave, fontaines de lave, projections de bombes volcaniques incandescentes caractérisent ce volcan. En juin 1998, des coulées de lave associées à des projections de cendres ont provoqué la fermeture momentanée de l’aéroport de La Aurora à Guatemala Ciudad. De même, en juin 2010, une activité paroxysmale a donné naissance à des projections de cendres qui ont atteint la capitale Guatemala.

L’Amérique centrale

La plaque Cocos, qui plonge sous l’Amérique centrale, donne naissance à des volcans typiques et spectaculaires.

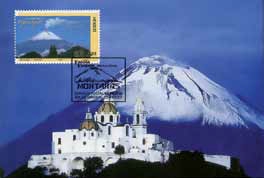

Mexique: Le 20 février 1943, DIONISO PULIDO, paysan mexicain, vit dans son champ une fissure se former, puis de la fumée et des cendres s’en échapper. Au bout de 10 heures un petit cône mesurait 10 mètres de hauteur. Celui-ci atteint 160 mètres une semaine plus tard et 350 mètres au bout de 6 mois ! Un nouveau volcan était né : le Paricutin. Il fut actif de 1943 à 1952 et a atteint finalement 450 mètres de hauteur (6),(7),. Le POPOCATEPELT, localisé à 60 kilomètres au Sud-Est de Mexico, est un des plus beaux édifices volcaniques du monde. Haut de 5452 mètres, il eut une forte activité en 1994, 2007 et 2010.

La fonte des neiges sommitales peut entraîner la naissance de coulées de boues dévastatrices, des lahars meurtriers. (8),(9). La présence d’une usine de construction de voitures à Puebla, ville localisée à 45 kilomètres du volcan, utilisant 16 000 salariés, en fait un volcan très surveillé .(10),

La plaque Juan de FUCA plonge sous l’Amérique du Nord donnant naissance à la chaîne volcanique des Cascades ; la plaque Cocos, séparée de la plaque précédente par la faille de San Andreas, disparaît sous l’Amérique centrale ; enfin, la plaque Nazca s’enfonce sous l’Amérique du Sud. Ne nous consacrant qu’à ce contexte de subduction, nous n’étudierons pas Yellowstone (volcan situé à l’intérieur du continent américain), ni les GALAPAGOS (Équateur) et l’île de Pâques (Chili), îles émergeant en plein Pacifique.

Cette éruption, qui a fait date dans le monde de la volcanologie, car suivie par le monde entier, illustre bien le danger de tous ces volcans localisés autour de l’océan, dessinant « la ceinture de feu du Pacifique ». Dans cet article, nous nous intéresserons à la partie Est de cette ceinture c’est-à-dire à tous les volcans localisés sur le continent américain.

L’illustration extraite d’une publication de F. LUTGENS et E. TARBUCK (1992) présente le contexte géologique (2).

Le dimanche 18 mai 1980, à 8 h 32 min, le Mont St Helens entre en éruption après 123 années d’accalmie. (1) Le flanc nord de la montagne s’écroule laissant échapper une nuée ardente se déplaçant à des vitesses de l’ordre de 250 km/h et à une température estimée à 260 °C. 60 personnes périssent dans cette éruption, dont le géologue responsable de sa surveillance, David A. Johnston. 5 000 cerfs, 200 ours noirs, 1 500 élans disparaissent aussi lors de cet événement. Le timbre montrant cette éruption a été émis par le Mali et a donné au volcan le prénom français de « Hélène » et non de Mont Saint Helens comme tous les volcanologues l’appellent !

Costa Rica : Trois volcans sont célèbres au Costa Rica et ont fait l’objet d’émissions philatéliques. L’Arenal (36, 37) a provoqué la mort de 78 personnes en juillet 1968. Depuis, il est en activité quasi permanente sous des formes variées : émissions de cendres, de scories, de coulées de lave et aussi d’écoulements pyroclastiques. Un hôtel restaurant, « ARENAL OBSERVATORY LODGE », a été construit en 1987 à proximité, permettant des observations nocturnes spectaculaires. L’IRAZU, situé à 20 kilomètres à l’Est de la capitale San José, est avec 3 432 m le volcan le plus élevé du Costa Rica (38).

Ses flancs sont recouverts, pratiquement jusqu’à son sommet, d’une végétation dense. Deux lacs de cratères existent à son sommet : (1) un lac aux couleurs vert émeraude de 1 050 m de diamètre pour une profondeur de 300 m et (2) un lac aux eaux plus claires de 690 m de diamètre pour 100 m de profondeur. Sa violente éruption du 19 mars 1963 coïncidait avec la visite, à proximité du volcan, de J. F. Kennedy, alors président des États-Unis !

Le Poas, à 30 kilomètres au Nord-Ouest de San José, présente, lui aussi, deux lacs en son cratère sommital (39, 40). L’un,le BOTOS, contient de l’eau alors que le second, LAGUNA CALIENTE, renferme aussi des sulfures et des acides qui lui donnent sa couleur gris verte caractéristique.

Quelques manifestations phréatiques se produisent régulièrement. Ce volcan a été choisi pour une émission philatélique aérienne dont la forme losangique est inhabituelle (40 a, 40b, 40c).

(à suivre)

Salvador : Tout comme ses pays voisins, le Salvador possède un certain nombre de volcans actifs ou en sommeil, dont la philatélie est bien représentative. Parfois un peu schématique et caricaturale (17) la représentation de ce volcan n’en est pas moins réaliste : projections verticales de cendres et latérales de bombes ! Support de plusieurs émissions (18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18d, 18e)le volcan a aussi servi d’illustration pour le cinquantenaire de la Société philatélique du Salvador (19). Le volcan Le plus connu du Salvador est L’IZALCO (20) considéré comme le « Phare du Pacifique » car en activité permanente de 1770 à 1957. Après 10 années de calme, une activité courte mais impressionnante reprend en octobre novembre1966, se manifestant par la formation d’un cratère sur un flanc du volcan et émettant des coulées de lave dont l’une dévale les pentes et s’arrête au pied d’une statue de la Vierge Marie à l’entrée du village d’Izalco. La population croit au miracle !

Moins connu car peu actif, le CHICHONTEPEC, encore appelé San Vicente (21) culmine à 2 182 m., dans une région où prolifère une végétation luxuriante, de bananiers, de caféiers entre autres espèces. Sa dernière éruption connue date de 1835 et, actuellement, seule une forte activité fumerollienne se manifeste à ses pieds.

Nicaragua : De forme trapézoïdale, ce pays d’Amérique centrale présente une suite de volcans côté océan Pacifique et aussi à l’intérieur du grand lac de Nicaragua localisé au Sud-Est de la région, à proximité du Costa Rica. Le volcan Conception (22), situé sur l’île D’OMETEPE au milieu du lac, est présent sur le timbre émis en 1989 pour fêter le 10e anniversaire de la révolution sandiniste (23) au cours de laquelle, les révolutionnaires, avec à leur tête le chef Daniel Ortega, renversèrent la famille Somoza au pouvoir depuis 45 ans.

La montagne voisine, appelée IZTACCIHUATL ou CITALTEPELT, est un massif allongé, éteint, couvert de neige .(11) et une légende mexicaine raconte une belle histoire d’amour entre ces deux volcans. Le soldat POPOCATEPELT aimait la belle IZTACCIHUATL mais a dû la quitter pour une longue guerre. Quand il revint, la belle était morte de chagrin ! POPOCATEPELT alla déposer la jeune femme au sommet d’une montagne qu’il appela du nom de sa bien-aimée.

CRATER Lake (5), dans l’État de l’Oregon, correspond à un grand cratère (appelé caldeira) d’un diamètre de l’ordre de 10 km, formé à la suite des éruptions volcaniques du Mont MAZAMA, entre 5 700 et 4 800 avant J.C. Une énorme quantité de cendres ayant été projetée à l’extérieur, un vide s’est créé en profondeur provoquant la formation, par effondrement, d’une structure circulaire aux parois verticales.

Ultérieurement, une nouvelle arrivée de magma a donné naissance, dans le lac, à la petite île inhabitée : l’île WIZARD.

(3)

(9)

(10)

(2)

(7)

(6)

(8)

(5)

(4)

(1)

En effet, en avant du continent ouest américain se trouve une fosse océanique qui marque l’enfoncement (subduction) d’une plaque océanique sous une plaque continentale. Le magma se forme vers 100 km de profondeur, monte jusqu’à la surface où il jaillit lors d’éruptions souvent violemment explosives.

Tous ces volcans sont connus sous le nom de « volcans en contexte de subduction ».

L’océan Pacifique correspond en réalité à la grande plaque Pacifique et aussi à 3 microplaques qui disparaissent par subduction sous le continent américain lui-même formé de plusieurs plaques (3)

Il en est de la géologie comme d’autres disciplines, c’est un univers passionnant qui se décline en timbres du monde entier pour décrire la Terre que nous habitons. Leçon de volcanologie illustrée

L’Amérique du Nord

Le Mont Saint Helens est le volcan le plus actif, puisque après son éruption majeure de 1980, il s’est manifesté à plusieurs reprises, dernièrement en 2004-2008. Le Mont Rainier (4), localisé dans l’État de Washington, est un des plus majestueux volcans de la Chaîne des Cascades. Haut de 4 392 m, englacé, il est considéré comme peu actif actuellement, en sommeil mais, à l’échelle des temps géologiques, il est connu pour ses éruptions catastrophiques.

"SYLVAIN BLAIS : Les volcans des cordillères amèricaines " 1ère partie